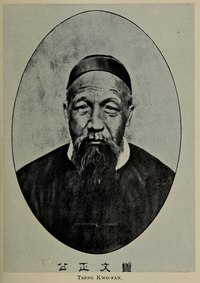

曾国藩

| 本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。(2015年9月12日) |

| 曾国藩 | ||

|---|---|---|

| ||

大清光祿大夫武英殿大學士兩江總督一等毅勇侯贈太傅 | ||

| 爵位 | 一等毅勇侯 | |

| 籍貫 | 湖南省湘乡县 | |

| 族裔 | 漢族 | |

| 原名 | 初名子城,谱名传豫 | |

| 字號 | 字伯涵,号涤生 | |

| 諡號 | 文正 | |

| 出生 | 大清嘉慶十六年十月十一日(1811年11月26日) 湖南省湘乡县 | |

| 逝世 | 南京 | |

| 墓葬 | 曾国藩墓 | |

| 親屬 | (父)曾麟書 (弟)曾國荃 (子)曾紀澤、曾紀鴻 (女)曾纪芬 | |

| 出身 | ||

| ||

| 著作 | ||

| ||

曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),初名子城,谱名传豫,字伯涵,号涤生,清朝湖南长沙府湘乡白杨坪(现属湖南省婁底市双峰县荷叶镇天子坪)人,宗圣曾子七十世孙 (系出曾氏南宗)[1],中國近代政治家、军事家、理学家、文學家,與胡林翼並稱曾胡。曾國藩與李鴻章、左宗棠、張之洞并稱「晚清四大名臣」,官至武英殿大学士、两江总督,同治年間封一等毅勇侯,又授世袭罔替,谥文正。

目录

1 生平

1.1 早年

1.2 初入仕途

1.3 圍剿太平軍

1.4 直隸總督

1.5 回任兩江

2 儒学

3 文學

4 軍事

5 修身

6 名言

7 评价

7.1 正面

7.2 負面

8 纪念建筑

9 逸事

10 曾氏家族

10.1 长辈

10.2 同輩

10.3 子姪輩

10.4 孫輩以下

11 影视形象

12 注釋

13 参考文献

13.1 引用

13.2 来源

14 外部链接

15 参见

生平

早年

曾国藩故居

1811年11月26日(嘉慶十六年十月十一),曾国藩生於湖南省長沙府湘鄉縣,乳名寬一。父親曾麟書是塾師,屢試不第,年近50方才中秀才,成為生員[註 1]。曾麟書自忖功名僅能及此,從此在家鄉一心一意栽培長子曾國藩科考。

曾國藩五歲啓蒙,次年入家塾“利见斋”。1826年春(道光六年),應長沙府童子試,名列第七名。道光十年(1830年),前往衡陽唐氏宗祠讀書,一年後轉入湘鄉漣濱書院。道光十三年(1833年)秋,應湘鄉縣試,考取秀才。道光十四年(1834年),曾國藩進入長沙著名的嶽麓書院演習,同年參加湖南鄉試,中第三十六名舉人,并動身入京師準備來年的會試。道光十五年(1835年),曾國藩會試未中,寓居京師長沙會館讀書。次年恩科會試再次落第,於是返回長沙,於同鄉劉蓉、郭嵩燾等居於湘鄉會館。

初入仕途

道光十八年(1838年),曾國藩再次參加會試,終於中試,殿試位列三甲第四十二名,賜同進士出身,并成為林則徐政敵、主張「鴉片上稅免禁」的軍機大臣穆彰阿的得意門生。朝考列一等第三名,道光帝親拔為第二,選為翰林院庶吉士。道光二十年(1840年)散館考試,名列二等十九名,授翰林院檢討。道光二十三年(1843年)升侍講。同年,出任四川鄉試正考官。年底,充文渊阁校理。道光二十五年(1845年),升侍講學士。不久,同榜進士李文安之子李鴻章入京會試,投其門下受業,住他北京家至少一年。道光二十七年(1847年),升任內閣學士加禮部侍郎銜。道光二十九年(1849年)授禮部右侍郎。不久署兵部右侍郎。

圍剿太平軍

道光三十年十二月(1851年1月),洪秀全在廣西發動金田起義,太平天國運動爆發。四月,曾國藩上《敬陈圣德三端预防流弊疏》,咸豐帝將奏摺怒掷於地。次年,又上《备陈民间疾苦疏》。1852年,生母江氏去世,丁憂回籍。此時太平軍已经攻入湖南,氣勢正盛。咸豐二年底(1853年1月),曾國藩接到幫辦湖南團練旨。經郭嵩焘力劝,離家前往長沙,與湖南巡抚张亮基商辦團練事宜。一月後,太平軍攻佔江寧(今江蘇南京),定都於此,改稱天京。

曾國藩依靠师徒、亲戚、好友等复杂的人际关系,以湖南同鄉為主,仿傚已經成軍的楚勇,建立了一支地方团练,并整合湖南各地武裝,称湘军。咸豐三年(1853年)八月,曾國藩獲准在衡州練兵,“凡枪炮刀锚之模式,帆樯桨橹之位置,无不躬自演试,殚竭思力”[2],并派人赴廣東購買西洋火炮,籌建水師。

咸豐四年(1854年),發佈《討粤匪檄》,率師出征,不久在靖港水戰中被太平军石祥禎部击败,投水自尽,被部下所救。休整後,重整旗鼓,當年攻佔岳州、武昌。咸豐帝大喜過望,令曾國藩署理湖北巡撫。然而,大學士祁隽藻進言,稱“曾国藩以侍郎在籍,犹匹夫耳,匹夫居闾里,一呼,蹶起从之者万餘人,恐非国家福也。”咸豐帝收回成命,僅賞曾國藩兵部侍郎頭銜。

咸丰六年(1856年)坐困南昌。9月2日,洪秀全与杨秀清发生内讧,史稱天京事变,南昌解围。咸豐七年(1857年),父亲曾麟书去世,丁憂回籍。

咸豐八年(1858年)5月,湘軍攻佔九江,氣勢頗盛。咸丰十年(1860年),湘軍围困安庆,次年9月破城。湘军顺江而下,1862年攻破芜湖。1863年11月25日,曾国荃进扎城天京东孝陵卫。

同治三年(1864年)7月19日,湘軍攻破太平天国首都天京,對無辜平民展開屠殺與搶掠,當時的南京城被燒毀,平民死傷無數,南京人咸恨湘軍,稱曾國藩、曾国荃兄弟為「曾剃頭」、「曾屠戶」。

中央研究院院士、中央研究院近代史研究所創所所長郭廷以在其所著《近代中國史綱》引趙烈文《能靜居日記》記載曾國藩弟曾國荃率湘軍攻入南京城後的情景:「湘軍『貪掠奪,頗亂伍。中軍各勇留營者皆去搜括』,……『沿街死屍十之九皆老者。其幼孩未滿二、三歲者亦被戳以為戲,匍匐道上。婦女四十歲以下者一人俱無(均被虜),老者負傷或十餘刀,數十刀,哀號之聲達於四方。』凡此均為曾國荃幕友趙烈文目睹所記,總計死者約二、三十萬人。」是為湘軍版的「南京大屠殺」,屠殺漢人亦成全了曾國藩為報滿洲朝廷知遇之恩的忠臣美名[3]。

7月,朝廷加曾国藩太子太保、一等侯爵。曾国荃赏太子少保、一等伯爵,此起曾與平定太平天國戰功居次之湖廣總督官文雙方形成集團政爭白熱化。8月,奏准裁撤湘军25000人。

直隸總督

同治七年(1868年),曾國藩改任直隶总督。同治九年(1870年),朝廷命其處理“天津教案”。曾國藩十分驚恐,甚至出發前立下遺囑,他深知当时中國遠非西方列强對手,因此主張對外讓步。

曾國藩發布《諭天津士民》的告示,對天津人民多方指責,誡其勿再起事端,隨後釋放犯法教民和涉案拐犯,引起天津紳民的不滿。處理“天津教案”,不少人罵他是賣國賊,全國輿論大嘩,“自京師及各省皆斥為謬論,堅不肯信”,朝廷官吏及民眾輿論均甚為不滿,「詬詈之聲大作,賣國賊之徽號竟加於國藩。京師湖南同鄉尤引為鄉人之大恥」,甚至直接稱其為「曾國賊」。

回任兩江

同治九年(1870年),兩江總督馬新貽被平民張汶祥刺殺於後,朝廷命曾國藩再任兩江總督,前往南京審理該案。同治十一年(1872年)正月,腳部抽筋並且有失語異狀,自覺“大限將至”,二月初四(3月12日)在金陵總督轅門病逝,享壽六十一歲[4]。朝廷追赠太傅,谥号文正。其家族后代多出官宦,如曾纪泽、曾广钧等。

曾国藩善用人才,晚清一些名臣如左宗棠、李鸿章都与他有密切关系。李鸿章等称呼他为老师。曾國藩曾說“李少荃拚命作官,俞蔭甫拚命著書”。

儒学

| 儒家 |

|---|

|

儒學理論 仁 義 礼 智 信 天命 良知 天理 中庸 道統 聖賢 君子 王道 (儒家思想) |

儒門人物 堯 舜 禹 商湯 周文王 周武王 周公

宰予 冉耕 冉求 言偃 颛孙师 朱熹 |

古代儒者 中國 董仲舒 何休 鄭玄 王肅

程順則 向象賢 蔡溫 |

儒家經書 六经 五经 九經 四书 十三经

十三經注疏 四書章句集注 |

古典儒學 中国儒学 经学 今文經學 古文經學

琉球儒學 |

當代儒學 學者 熊十力 梁漱溟 马一浮 唐君毅

新儒家 孔教 學衡派 波士頓儒家 |

相关事项 六艺 孔子弟子 三纲五常 五经博士 书院 孔庙 衍聖公 科举 国子监 批林批孔孔子和平獎 |

儒家文化圈 |

曾国藩一生奉行程朱理学,但亦多所汲取宋明儒学其他支派的思想。宋明理学实际上分为气学、理学和心学三个学术派别。

曾国藩在從政和從戎生涯中也渐渐地看到了程朱理学“指示之语,或失于隘”、或“病于琐”、或“偏于静”的局限,轉而比較接受心學。对于程朱理学与陆王心学之学术争辯,他认为应取其同,避其异,扬其长,兼收并蓄,揚長避短,推进儒学的发展。

曾国藩还以气学在生成论方面的资源来弥补理学之局限,谓“张子之《正蒙》,醇厚正大,邈焉寡俦”。依着气学的思路,曾国藩认为,天地万物均因禀气而生,气是构成天地万物的最终基元。在禀气而生这个意义上,天地万物是“同体”的。

不过,曾国藩同时认为,虽太和絪緼之气流行不止,天地万物最初所得之气“均耳”,但人与物、圣人与常人实所禀有之气并不相同。就人与物相对而言,人得气之全,物却仅得气之偏;故人有知性,而物仅得物性。就人类而言,圣人所禀之气清且厚,常人所禀之气却浊而薄。

“自其初而言之,太和絪緼流行而不息,人也,物也,圣人也,常人也,始所得者均耳。人得其全,物得其偏,圣人者,既得其全,而其气质又最清且厚……”

文學

曾國藩繼承桐城派方苞、姚鼐而自立風格,創立晚清古文的「湘鄉派」。

國藩論古文,講求聲調鏗鏘,以包蘊不盡為能事;所為古文,深宏駿邁,能運以漢賦氣象,故有一種雄奇瑰瑋的意境,能一振桐城派枯淡之弊,為後世所稱。曾氏宗法桐城,但有所變化、發展,又選編了一部《經史百家雜鈔》以作為文的典範,非桐城所可囿,世稱為湘鄉派。

清末及民初嚴復、林紓,以至譚嗣同、梁啟超等均受其文風影響。著作收於《曾文正公全集》中。

生前出版影响深远的《曾国藩家书》,另还著有《挺经》、《冰鉴》等现代畅销书。

軍事

曾家四兄弟。

咸豐二年(1852年)十一月,太平軍自湖南北出,攻克漢陽。1853年曾國藩建立地方團練,稱為湘軍,分陸軍、水師兩種,士兵則招募湘鄉一帶農民為主,薪俸為一般綠營的三倍左右,全軍只服從曾國藩一人。

1854年,總計有陸軍十三營六千五百人,水師十營五千人,會集湘潭,誓師出征。初戰在岳州、靖港敗於太平軍,接連戰敗,曾國藩幾跳水自盡,在上書時,只能以“屢敗屢戰”自嘲。

後重整軍备,復佔岳州、武昌,太平軍勢力退出两湖。1858年5月,攻佔九江,氣勢很盛;1860年,曾国荃包围安庆,以“扎硬寨,打呆仗”[5]聞名。1864年,湘軍攻破天京城(江宁府城)。

太平軍抵抗湘軍,讓湘軍吃足苦頭,天京城破時,曾國藩說:“今粵匪之變,蹂躪竟及十六省,淪陷至六百余城之多,而其中兇酋悍黨,如李開芳守馮官屯、林啟榮守九江、葉芸來守安慶,皆堅忍不屈。此次金陵城破,十萬餘賊無一降者,至聚眾自焚而不悔,實為古今罕見之劇寇”[註 2]。

曾國藩入南京後,湘军大肆焚掠,“……分段搜殺,三日之間斃賊共十余萬人,秦淮長河,屍首如麻,……三日夜火光不息。”南京文士李圭道:“至官軍一面,則潰敗後之虜掠,或戰勝後之焚殺,尤耳不忍聞,目不忍睹,其慘毒實較‘賊’又有過之無不及,餘不欲言,餘亦不敢言也[6]。”太平天国强盛时,南京最多有100万人,可屠城之后10多年,死走逃亡,到光绪帝登基时,南京只剩不到50万人。

攻陷天京后,曾国藩巧言上书“偽宮賊館,一炬成灰,並無所謂賦庫者,然克復老巢而全無貨物,實出微臣意計之外,亦為從來罕見之事”。

曾國藩就地處死太平軍降將李秀成,原因可能是李秀成想效法姜維詐降,也不想把李押解北京以遭受酷刑。趙烈文記述李秀成在臨死前說“中堂厚德,銘刻不忘,今世已誤,來生圖報”。

同治四年(1865年)五月,僧格林沁被捻军击毙,清朝廷令曾國藩剿捻。曾國藩采取“以有定之兵,制无定之寇,专事近剿,不事尾追”的方針,在河南周家口、山東濟寧、江蘇徐州、安徽臨淮關分置四鎮,駐淮軍和湘軍八萬,將捻包圍在蘇、豫、皖邊區。又在淮北捻軍的根據地修築墟寨,清查戶口,實行保甲連坐法。但捻軍突破湘軍、淮軍的包圍,進入湖北。又突破開封、朱仙鎮間的賈魯河防線,東走山東。曾國藩被撤欽差大臣,李鴻章繼任。

曾國藩自剿捻以來,屢受清廷的指責,成為晚年的一大心病,事實上,這時湘軍大部份裁撤,曾國藩只能用李鴻章的淮軍,不如湘軍容易差遣。各部协调不力,被张宗禹率捻军在贾鲁河一带突破,进入山东。

修身

曾国藩写过很多关于为人处世的家书,他的部分家书得到很多读者的青睞。

他為自己立下課程十二條:

- 主敬:整齊嚴肅,清明在躬,如日之升。

- 靜坐:每日不拘何時,靜坐四刻,正位凝命,如鼎之鎮。

- 早起:黎明即起,醒後勿沾戀。

- 讀書不二:一書未完,不看他書。

- 讀史:念三史(指《史記》、《漢書》、《後漢書》),每日圈點十頁,雖有事不間斷。

- 謹言:刻刻留心,第一工夫。

- 養氣:氣藏丹田,無不可對人言之事。

- 保身:節勞、節欲、節飲食。

- 日知其所無:每日讀書,記錄心得語。

- 月無忘其所能:每月作詩文數首,以驗積理的多寡,養氣之盛否。

- 作字:飯後寫字半時。

- 夜不出門。

[來源請求]

名言

曾國藩曾云:大抵亂世之所以彌亂者,第一在黑白混淆,第二在君子愈讓,小人愈妄。(曾國藩嘉言·處世篇)[7]

评价

正面

曾国藩一生笃好学问,作文每日不辍,是名副其實的儒家士大夫[註 3]。欧阳兆熊说曾国藩一生三变:早年讲理学;办理团练军务时讲申韩;后学老庄[8]。

曾国藩處理天津教案不力,曾被辛亥革命后的部分革命党人斥为“开就地正法之先河”。中华人民共和国成立后,由于各种政治原因,对曾国藩等封建时期的人物大加斥责。但自文化大革命后学术界政治气氛下降后,对曾国藩的评价日趋活跃,不乏赞誉之声。天津教案發生之時,曾國藩已患重病,李揚帆認為“曾國藩實際上死於處理天津教案導致的精神打擊。在如履薄冰的對外關係處理中,他的忠、信、篤、敬四字秘訣,未能挽救自己的名聲乃至生命[9]。”

梁啟超在《曾文正公嘉言鈔》序內指曾國藩“豈惟近代,蓋有史以來不一二睹之大人也已;豈惟我國,抑全世界不一二睹之大人也已。然而文正固非有超群絕倫之天才,在並時諸賢傑中,稱最鈍拙;其所遭值事會,亦終生在指逆之中;然乃立德、立功、立言三不朽,所成就震古鑠今而莫與京者,其一生得力在立志自拔於流俗,而困而知,而勉而行,歷百千艱阻而不挫屈,不求近效,銖積寸累,受之以虛,將之以勤,植之以剛,貞之以恆,帥之以誠,勇猛精進,堅苦卓絕[10]……”

左宗棠对曾国藩的挽联:“知人之明,谋国之忠,自愧不如元辅;同心若金,功错若石,相期无负平生[11]。”

民国著名的清史学家萧一山将曾国藩与左宗棠对比:“国藩以谨慎胜,宗棠以豪迈胜[12]。”

雲南的蔡锷将军对曾氏以爱兵来打造仁义之师的治兵思想推崇备至:“带兵如带子弟一语,最为慈仁贴切。能以此存心,则古今带兵格言,千言万语皆付之一炬[13]。”

徐中约在《中国近代史》中如此评价曾:“曾国藩的政治家风度、品格及个人修养很少有人能予匹敌。他或许是十九世纪中国最受人敬仰、最伟大的学者型官员”,他随后说到“但是他却被马克思主义学者斥责为汉奸刽子手,为了满清异族统治者的利益,背叛及屠杀了同胞”[14]。徐评论道“曾国藩虽然并非才华横溢,但却是一位坚持信念、孜孜不倦的士人”,“在居留京城其间,他与一些宋派理学的首要人物交友,并从他们那里获取了对“静”、“耐”和“约”的领悟,这些信念运用到实际事务中,即意味着处变不惊、临危不惧和务实克己。他在日后的生涯中将大大利益于这些品格”[15]。

中国现代史上两位著名人物蒋中正和毛泽东都高度评价过曾国藩。青年时代的毛泽东曾说“愚意所谓本源者,倡学而已矣。博学如基础,今人无学,故基础不厚,进惧倾记。愚于近人,独服曾文正,观其收拾洪杨一役,完满无缺。使以今人易其位,其能如彼之完满乎[16]?”即使在晚年,他还曾说:「曾国藩是地主阶级最厉害的人物。」蒋中正对曾国藩更是顶礼膜拜,认为曾国藩为人之道,“足为吾人之师资”,“其著作为任何政治家所必读”。他把《曾胡治兵语录》当作教导高级将领的教科书[17],自己又将《曾文正公全集》常置案旁,终生拜读不辍。

負面

曾國藩也是心狠手辣之軍事家[註 4]。曾國荃攻克安慶時,一日之內屠殺一萬餘名戰俘,其中參雜大量平民,曾國荃怕受到報應,寫信給曾國藩。曾國藩在家書中竟然回應“自以杀贼为志,何必以多杀为悔”[18]。

曾國藩的幕僚趙烈文在《能靜居日記》有詳細記載南京城破:“……沿街死屍十之九皆老者。其幼孩未滿二三歲者亦斫戮以為戲,匍匐道上。婦女四十歲以下者一人俱無,老者無不負傷,或十餘刀,數十刀……”。湘軍大將彭玉麟見狀不滿,先後二次(1861年安慶之圍與1864年金陵之圍)致函曾國藩,要求大義滅親。當時金陵士大夫有隱語:「昨夜諸侯今庶人,江寧民家盡死人!」(昨夜諸侯今庶人,指「曾」為「國藩」)[19][20]。南京百姓至今仍以「曾剃頭」、「曾屠戶」[註 5]等詞稱呼曾國藩、曾國荃兄弟,形容曾國藩、曾國荃兄弟攻打南京時,屠殺平民無數。太平天國天京城破三十餘年後,譚嗣同在南京仍聽當地人說:「(湘軍)一破城,見人即殺,見屋即燒,子女玉帛掃數入於湘軍,而金陵遂永窮矣。至今,父老言之,猶深憤恨[21]。」

1870年「天津教案」處理失當,一味指責天津民眾,將犯法的教民釋放,並且親自向法国道歉,全國輿論大嘩,「自京師及各省皆斥為謬論,堅不肯信」,輿論甚為不滿,稱其為「曾國賊」,使曾國藩的聲譽大受影響,曾國藩只好屢屢道歉,自稱:「外慚清議,內疚神明」,曾國藩接下來隱蔽不出,避免被直隸人民詬罵。這件事情讓他「憂憤成疾」,健康大受影響,两年後即病死。

纪念建筑

- 曾国藩故居

- 富厚堂

- 曾国藩墓

逸事

曾国藩全身患有牛皮癣[22],傳說是蟒蛇转世[23]。曾国藩最爱吃鸡,又最怕鸡毛。曾國藩見到“雞毛令箭”時,總是毛骨悚然[24]。據說蛇很怕焚燒雞毛的味道[25]。

曾氏家族

.mw-parser-output .chart-containermax-width:100%;overflow:auto;overflow-x:auto;overflow-y:visible.mw-parser-output .chart-contentborder-spacing:0;border-collapse:separate

| 先祖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

长辈

- 岳父:欧阳凝祉(1784—1869),原名鳌,又名沧溟,字福田。

- 岳母:邱氏。

- 仲叔:曾鼎尊

- 三叔:曾骥云

同輩

- 长姊:曾国兰 长姊夫 王鹏远

- 妹:曾国蕙 夫 王待聘,想当书吏不成。

- 妹:曾国芝 夫 朱永春。

- 满妹:痘殇。

- 四弟:曾国潢 原名国英,字澄侯,曾麟书次子,族中排行第四,因此被曾国藩称为四弟,曾氏兄弟间皆以族中排行相称。

- 六弟:曾国华 字温甫,曾麟书第三子,族中排行第六。镇压太平天国时战死于三河镇。

- 九弟:曾国荃 字沅甫,曾麟书第四子,族中排行第九,人称“曾老九”。镇压太平天国的用力之将,官至两江总督。

- 季弟:曾國葆 字季洪,后更名贞幹,字事恒,在兄弟五人中年纪最小。病死於雨花臺。

- 表弟:彭毓橘

- 妻: 欧阳氏

- 妾: 陳春燕,江寧人,無子嗣。

子姪輩

- 子:曾纪第,早夭。

- 子:曾纪泽(妻贺氏,贺长龄之妾所生。继刘氏,刘蓉之长女。)

- 子:曾纪鸿,數學家。(妻郭筠,同年進士郭沛霖女兒。)

- 长女:曾纪静,适袁秉桢,乃同乡好友袁芳瑛之子,性傲慢,不甚长进。

- 次女:曾纪耀,适陈远济,好友陈源兖之子,曾随纪泽出使欧洲,幼育于曾国藩家,有隐疾。

- 三女:曾纪琛,适罗兆升,好友罗泽南之子,品行不甚端正。

- 四女:曾纪纯,23岁守寡,适郭刚基,好友郭嵩焘之子,其人颇有才气,可惜早亡。

- 五女:名不详,幼殇。

- 六女:曾纪芬 自号崇德老人。适聂缉椝,衡山人,聂亦峰子,光绪二十六年,曾参与对英国裁厘加税交涉,在左宗棠提携下,官至浙江巡抚。

- 侄子:曾纪梁(魏氏)

- 侄子:曾纪渠(朱氏)

- 侄子:曾纪瑞(江氏)

- 侄子:曾纪官(欧阳氏,刘氏)

- 侄子:曾纪湘(易氏)

- 侄子:曾纪寿(李氏,李氏,劳氏)

孫輩以下

- 曾纪泽系

- 孫子:曾廣銓,曾纪泽抚子,曾纪鸿四子,妻李氏。

- 孫子:曾廣銘,曾纪泽二子,幼殇。

- 孫子:曾廣鑾,曾纪泽三子

- 孫子:曾廣阳,曾纪泽四子,8岁时病亡。

- 孫女:曾廣璇,曾纪泽長女,嫁李经馥,李鸿章弟弟李鹤章的第四个儿子。

- 孫女:曾廣珣,曾纪泽次女,嫁吴永。

- 曾孫:曾約農(曾昭(木炎占)),曾广銓長子,台湾东海大学首任校长。

- 曾孫:曾昭润,曾广铨次子,20岁病亡。

- 曾孫:曾昭揆,曾廣鑾抚子,曾广鎔第三子,20岁时病亡。

- 曾孫女:曾宝荀,曾廣銓侧室许氏所生,嫁涟源人李进崧。

- 曾孫女:曾寶蘇:曾廣鑾侧室周氏所生,嫁益阳人蔡声瑞。

- 曾纪鸿系

- 孫子:曾廣鈞,曾纪鸿長子。

- 孫子:曾廣鎔,曾纪鸿三子。

- 孫子:曾廣鍾,曾纪鸿第五子。

- 孫女:曾廣珊,曾纪鸿独女。適俞明颐。前中華民國國防部長俞大维之母。

- 曾孫:曾昭杭,曾廣鈞次子。

- 曾孫:曾昭樺,曾廣鈞第三子。

- 曾孫:曾昭柯,曾廣鈞第四子。中央陸軍軍官學校15期畢業,國民政府軍政部外事局少校參謀[26]。

- 曾孫:曾昭億,曾廣鎔次子。

- 曾孫:曾昭楗,曾廣鎔第三子。

- 曾孫:曾昭棉,曾廣鎔第五子。

- 曾孫:曾昭諫,曾廣鎔第六子。

- 曾孫:曾昭權,曾廣鍾长子。美國麻省理工大學電機工程學士[27],湖南大學電機系主任、教授[26]。

- 曾孫:曾昭桓,曾廣鍾次子。

- 曾孫:曾昭榕,曾廣鍾第四子。

- 曾孫女:曾寶菡,曾廣鍾元配萧氏所生。

- 曾孫女:曾寶荷,曾廣鍾元配萧氏所生。

- 曾孫女:曾寶荪,曾廣鈞侧室陈氏所生。

- 曾孫女:曾寶菱,曾廣鎔元配黄氏所生。

- 曾孫女:曾寶芝,曾廣鎔继室周氏所生。

- 曾孫女:曾寶蘅,曾廣鎔继室周氏所生。

- 曾孫女:曾寶葹,曾廣鎔继室周氏所生。

- 曾孫女:曾玉莎,曾廣鎔继室周氏所生。

- 玄孫:曾宪文,曾昭揆抚子,曾昭權第五子。

- 玄孫:曾宪衡,曾昭杭长子。

- 玄孫:曾宪和,曾昭柯长子。

- 玄孫:曾宪華,曾昭棉长子。

- 玄孫:曾宪榮,曾昭权子。

- 玄孫:曾宪森,曾昭权子。

- 玄孫:曾宪怡,曾昭榕抚子,曾昭权第六子。

- 曾纪芬系

- 外孫:聂缉椝三子聶其傑(1880年-1953年),字云台,法號慧傑,企業家。

- 外孫女:聂缉椝女兒聶其德(1885年-1971年),行六,適民國政要張其鍠。

- 曾外孫女:聂缉椝外孫女張心漪(1915年-),適中華民國財政部長費驊。

- 曾外孫:聂缉椝外孫張心洽(1920年-1972年),曾任中華開發信託公司總經理。

- 曾外孫:聂缉椝外孫張心滄 (1923年-2004年)。

- 玄外孫:聂缉椝外曾孫張孝威(1951年-),現任台灣大哥大總經理,父張心洽。

- 堂玄孙女:曾宪植,曾国荃玄孙女,叶剑英前夫人。

- 堂曾孙子:曾昭抡,曾国潢曾孙子。

- 曾侄孙:曾昭伦

参考资料:《崇德老人八十年谱》

影视形象

| 演員 | 作品 | 年份 | 类型 |

| 劉江 | 太平天國 | 1988 | 電視劇 |

| 張國強 | 狀王宋世傑 | 1997 | |

| 孫飛虎 | 太平天國 | 2000 | |

| 杜雨露 | 大国船梦 | 2013 |

注釋

^ 此事常被歷史學家拿來與洪秀全的四次不第對比,有「一對寶」之笑柄。

^ 歷史學家黎東方寫此說出自僧格林沁王爺奉令巡視南京驗收戰果之嘆語,非曾国藩所語。

^ 重光《论曾国藩》:“夫近代之中国,内罹髮捻之乱,外受夷狄之侵,此方危急之秋也。一时豪杰并起,内乱迭生,天下趋于不治,黎民现乎不生,国藩之出也,剿灭洪逆,实安民之急需;倡行洋务,奠强国之根本,此皆垂世之勋功,历来世人称之。然人多以为曾国藩好杀,遂以『曾剃头』谓之,亮不以为然也。何也?盖曾国藩出诸书生,有异武将,不杀无以树威,不杀无以慑逆,且髮逆太平军多不屈,不杀等乎聚敌也。曾国藩善用人,其幕府人才济济,如左宗棠、胡林翼、彭玉嶙、塔其步等,皆一代将才,曾国藩遇之如子弟,用人不疑。至于荡尽洪逆,拥精兵数十万,控江山近半壁,苟听谋士之言,则可南面称王,朝廷莫能制也。曾国藩耻曹莽之为,拒其教言,将湘军尽数解散,乃成忠名。处世炼猾,城府至深,喜怒不形于色,纷扰不累于怀,处,与发逆每战多北,数殆覆军,更朝臣构怨,君上猜测,此时也,曾国藩习老子之术,清心寡欲,自勉自励,使之无此坚志,何期后时之功?自律极严,不耽声色,不爱金钱,不逞奢华,行军起居唯麻衣竹器也,为当代官府罕见也,教子以慈,督弟以严,家法缕析,虽行军匆忙之间,尤弥而不废一生笃好学问,作文每日不辍,其文也称于时也。”

^ 曾國藩的心狠手辣還可以從他刻意製造冤案,濫殺無辜,充分了解其性格。林明光冤案即是曾氏早年故意誤判的冤案,曾国藩在审理此案時也知道疑點頗多,但是仍將林明光處死。到了晚年曾國藩仍然不惜犯錯,任恆俊《非常规则:晚清社会的真实游戏》一書第六章“疲軟的監督”提到曾國藩在直隸總督任上時,一位民婦的丈夫出外長期未歸,曾国藩按照謀害親夫定了案,最後處以極刑。誰知民婦死了之後,那位丈夫竟然歸來,知道妻子已經替自己償了命,憤然要上訴。其時曾国藩已经調任兩江總督,後任的直隸總督把此事壓了下來。

^ 柴萼在《梵天庐丛录》記載一日曾国藩路过,見卖桃人与顧客争吵,卖者说還没付款,买者说付了。後來证明是卖者撒谎,曾国藩立即下令将其斩杀,“一时街市大哗,民众惊呼:‘钦差杀人了!’因而得名曾屠户。”

参考文献

引用

^ http://www.taiwan.cn/zppd/jpzm/mrjp/200806/t20080611_660838.htm

^ 薛福成:《代李伯相拟陈督臣忠勋事实疏》,丁凤麟、王欣之编:《薛福成选集》,上海人民出版社,1987年,第48页。

^ 蘇瑞鏘, 引趙烈文《能靜居日記》,《近代中國史綱》(香港中文大學,超越“國恥”――從“南京大屠殺”談起, 《彰中人》187期,2001年9月30日

^ 《崇德老八十自述年谱》載: “至二月初四日 ,饭后在内室小坐。余姊妹剖橙以进,公少尝之。旋至署西花园中散步。花园甚大,而满园已走遍,尚欲登楼,以工程未毕而止。散步久之,忽足屡前蹴,惠敏在旁,请曰: ‘纳履未安耶? ’公曰: ‘吾觉足麻也。’惠敏亟与从行之戈什哈扶掖,渐不能行,即已抽搐;因呼椅至,拔坐椅中,兒非以入花廳。家人環集,不復能語。端坐三刻遂薨。”

^ 彭德怀评冈村宁次:很厉害的人 许多地方值得学习. 凤凰网. [2012年] (中文(中国大陆)).

^ 李圭:《思痛記》

^ 大抵亂世之所以彌亂者,第一在黑白混淆,第二在君子愈讓,小人愈妄。(曾國藩嘉言·處世篇)

^ 《水窗春呓·一生三变》

^ 李揚帆:《晚清三十人》

^ 《曾文正公嘉言钞》[1][永久失效連結]

^ 左宗棠:《左文襄公全集·文集》;另見《左文襄公全集·奏稿》,左宗棠给朝廷的奏折中赞扬他“谋国之忠,知人之明,非臣所及”,萃文堂刻刷局光绪十六年版,第28卷,第29页。

^ 萧一山:《清代通史》

^ 蔡鍔輯錄,《曾胡治兵要錄》,桂林:廣西師範大學出版社,2007年11月,第93頁,ISBN 978-7-5633-6882-2

^ 徐中约《中国近代史》(香港中文大学出版)第248页

^ 徐中约《中国近代史》第239页

^ 中共中央文献研究室,中共湖南省委《毛泽东早期文稿》编辑组. 《毛泽东早期文稿》. 湖南长沙: 湖南人民出版社. 2008-11-01: 第85页. ISBN 9787543855113 (中文(简体)).

^ 蒋于1925年9月9日对第二期毕业生训话中强调:“现在你们将要出去教人,最要紧的几种书籍增补《曾胡治兵语录》、《军官学校日课问答》、《革命军刑事条例》、《新兵精神教育问答》等书,都时时要看!”

^ 《曾文正公家书》卷七

^ 南京历史上湘军洗劫屠城[永久失效連結]

^ 後人點評:曾國藩的聲名甚高,如何被最後被毀了 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-01-16.

^ 《譚嗣同全集》

^ 《清稗類鈔》:曾文正膚如蛇皮 曾文正有皮膚病,膚如蛇皮,時時爬搔之,鱗屑簌簌散於地,雖見客亦不輟也。而宋人王安石亦有斯疾。王為進賢饒氏甥,其舅黨以其膚理如蛇皮,目之曰:「此行貨亦欲求售耶?」王尋舉進士,以詩寄之曰:「世人莫笑老蛇皮,已化龍鱗衣錦歸。傳語進賢饒八舅,如今行貨正當時。」

^ 大清中興重臣曾國藩與其巨蟒轉世之謎

^ 曾國藩軼聞趣事三則

^ 清袁枚撰《随园随笔》记载说:“焚鸡毛,修蛇巨虺,闻气即死,蛟蜃之类,亦畏此气。”存檔

^ 26.026.1 曾國藩曾孫曾昭柯入中央陸軍軍官學校十五期,王堅,中國黃埔軍校網

^ 《俞大維傳》.作者:李元平;出版社:臺灣日報社;出版日:1992年01月05日,392頁;(繁体中文),01,02,增訂版 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-02-21.

来源

.mw-parser-output .refbeginfont-size:90%;margin-bottom:0.5em.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ullist-style-type:none;margin-left:0.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>ddmargin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none.mw-parser-output .refbegin-100font-size:100%

- 趙爾巽 等.《清史稿》. 中華書局點校本.

- 萧一山.《曾国藩传》.

唐浩明. 《曾国藩》三部曲:血祭、野焚、黑雨.- 曾氏四修族譜(1900)

- 刘安定 整理. 曾国藩家族世系谱

- 百年家族系列:曾国藩家族 南方人物周刊

- 井土霊山「曽国藩の論書」『書道及画道第三巻第九号』

外部链接

维基语录上的相关摘錄: 曾国藩 |

维基文库中该作者的作品: 曾国藩 |

维基共享资源中相关的多媒体资源:曾国藩 |

- 曾国藩年谱

- 李國祁:〈自強運動時期人物比較析論——曾國藩與左宗棠〉

- 曾国藩《冰鉴》全文在线阅读 (简繁体白话注释翻译)

- 《曾国藩家书》全文在线阅读 (简繁体白话注释翻译)

参见

- 湘军

| 官衔 | ||

|---|---|---|

| 前任: 何桂清 | 兩江總督 咸豐十年-同治七年 (1860年-1868年) | 繼任: 馬新貽 |

| 前任: 官文 | 直隸總督 同治七年-同治九年 (1868年-1870年) | 繼任: 李鴻章 |

| 前任: 馬新貽 | 兩江總督 同治九年-同治十一年 (1870年-1872年) | 繼任: 何璟 |

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

|